鯛めしを贅沢品だと思っている方は多いはず。

実際、大きさによりますが鯛は1尾1,500~2,000円ほどしますからね。

それが約300円で作れる方法があります。

お茶碗1杯だとなんと40円!(2合換算)

お食い初めなどの節目で食べる縁起物が超低価格で作れちゃいます。

今回はそんな夢のような鯛めしを、鯛の”あら”を使って作る方法を下処理から炊き込みまで、写真付きで丁寧にご紹介いたします。

少し手間はかかる一方で、安さ以外の手間をかける価値のある大きなメリットもあります。

その点も併せてぜひ最後までご覧ください!!

- 鯛めしが好き、だけど費用を抑えたい

- 安くても味は落としたくない

- 鯛の良さを骨の髄まで楽しみたい

鯛めしはあらで作るのが合理的

鯛めしは上図の通り1尾丸々入っているのが一般的。

見栄えもいいし、縁起物として作るならこちらがいいでしょう。

一方、普段の食卓に出すなら、以下理由よりあらで作る方が絶対いいです。

- 圧倒的に安い

- あらに付いている身で十分

安いのは冒頭に説明した通りで、あらを使えばクオリティを落とすことなく一杯40円で作れます。

これなら普段の食卓にも出せますよね。

あらの身だけじゃ足りないんじゃないの?

そう思うかもしれませんが、あらについている身だけで十分です。

3合分くらいの身はついています。

そもそも1尾丸々使った鯛めしはご飯の量に対して身の量が多すぎて持て余しがちなんですよね。

以上の事から、普段の食卓にはあらを使った鯛めしの方が合理的だと考えています。

材料(3合分)

材料はかなりシンプル。どのご家庭にもたいていはあるものになっています。

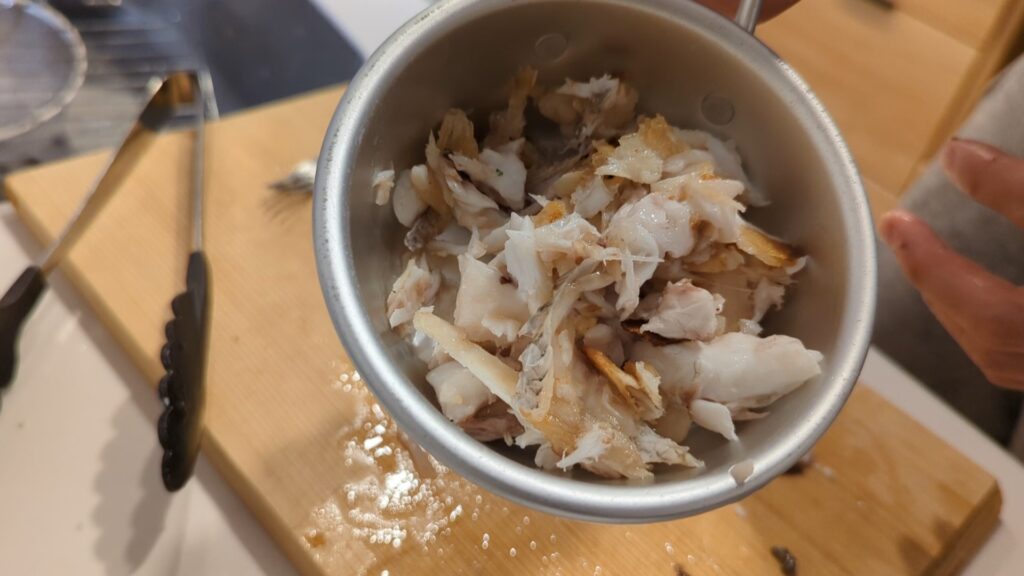

あらは単位が不明ですが、スーパーで下の写真のような感じで売ってますので、その1/2というイメージです。

材料費はなんと全部で280円。

お茶碗一杯に換算するとなんと40円!

安さの秘訣は何と言っても、あらをつかっているから。

鯛のあらは経験上、200円くらい。そのうち半分しか使いませんので、100円しか掛かりません

<材料>

鯛のあら :1/2尾分

◆お湯(霜降り用):1L

◆塩(下処理用) :適量

◆水(出汁用) :1L

こんぶ :5cm

米 :3合

三つ葉 :適量

材料費計:280円

<調味料>

A.醤油 :大さじ1

A.みりん :大さじ1

A.酒 :大さじ1

A.塩 :小さじ1

鯛で取った出汁:適量

※どれだけ使うかは調理工程で後述

こんぶは既製品の液体・顆粒の昆布だしでもOK。分量は小さじ1です。

調理工程

調理時間は作業時間45分、お米を炊く時間60分の計105分です。

作業時間が長く感じますが、途中出汁を煮出す時間など、放置時間が35分程あるので、

それを除けば手を動かす時間は10分程です。

難しい作業は一切ないので、頑張っていきましょう

1.鱗を取る。取残すとご飯に入るのでしっかりと

2.鱗を水で流した後、他の部位も含め水気を取る

3.塩を両面に塗って5分放置(臭み抜き)

放置の間に4で使うお湯を沸かしておく

4.3をざるに入れ、お湯をまんべんなくよくかけて

あらを霜降りにする

5.水気をしっかり、入念に取る

6.グリルで焼き目がつくまで焼く(目安:片面5分)

7.フォークで身をそぎ落とす

8.あらからでも、これだけの量の身が取れます!

9.水、8で残った骨、昆布を鍋に入れ、沸騰させる。

沸騰したら火を弱め、コトコト15分ほど煮詰める。

こんぶは煮詰め開始7~8分ほどで取り出す。

10.ボウルの上にざるを乗せ、9を流し込む

出汁と骨をここで分離。骨はここでお役御免です

11.お米を研ぎ、よく水気をきった状態で先にAを入れる。その後3合のラインまで10を入れる

12.普通に炊飯ボタンを押して、炊けたら完成!!

手間がかかるのは1と7ですが、慣れたら簡単です

お味のほどは…

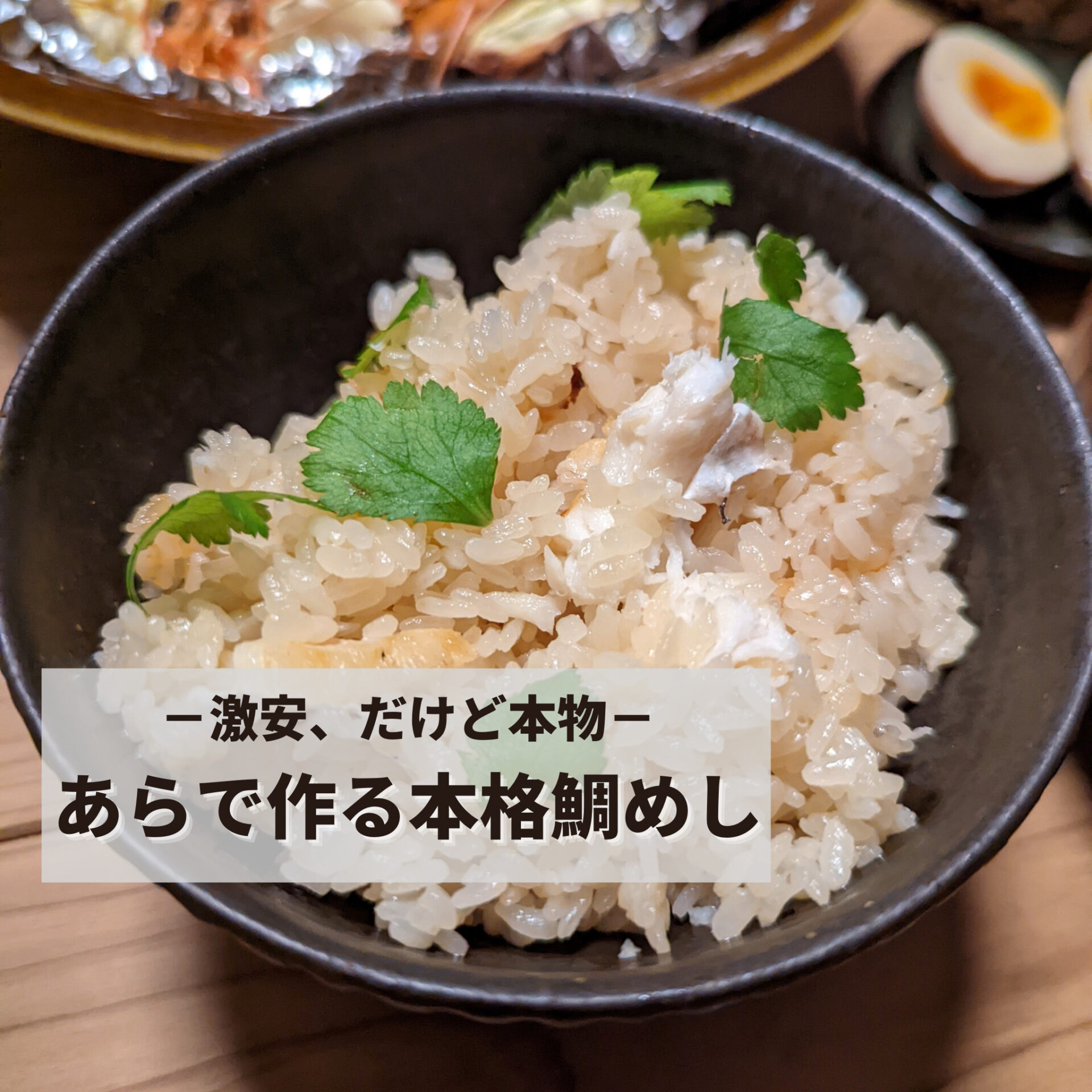

炊き上がった鯛めしをお茶碗によそって、三つ葉をちらすと…

見るだけでうまいとわかるこのビジュアル。

白米によく出汁が染み込み、鯛の身もほどよく乗っていることがわかります。

いざ実食!!

いや、これ美味すぎる。ほんまにあらだけで作ったのかと疑うレベル。

取りつかれたように米を口に運んでしまいます。気づけばおかわり、よくばってもういっちょ。

食べ終わった頃には至高の満腹感が体中を支配します。

断言します、1尾丸々使った鯛めしと食べ比べても絶対にわかりません。

そしてこの作り方を経験すると、1尾丸々使って鯛めしを作るのは勿体なく感じるようになります。

「ご飯の量に対して身の量が多すぎるんじゃない?他の料理にも使えたな…」と。

もちろん一尾丸々使った鯛めしを否定する気は一切ありません。

身が多い方が美味しいのは間違いないし、また鯛は縁起物でもあって、食卓を豪華絢爛に彩るのに一役買ってくれますしね。

今回の作り方のメリット、デメリット

最後に、1尾丸々の鯛で作った時と比べた今回の作り方のメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

まずはメリットから。まとめると以下の通りです。

安い

あらを使って作る最大のメリットはその安さ。

鯛1尾丸々の値段はざっくり1,500円、対してあらは100円で済みます。

価格差1,400円、パーセントにするとなんと93%オフです。

普段の食卓に鯛めしが出せれば、家族みんな大喜びでしょう。

ご飯に骨が入らない

1尾丸々の場合、姿丸ごと炊飯器なり土鍋に入れますので、身をほぐす時に骨が混入しがち。

その点、今回の作り方は事前に身と骨を分別しますので、骨が入ることはありません。

分別するのは手間ですが、このメリットとのトレードオフと考えれば大したことではないと思います。

余った出汁を他の料理に使える

取る出汁の量は1,000ml、対して鯛めしに使う出汁はざっくり600mlほどなので、400mlほどあまります。

この出汁は他の料理に使えます。

我が家はいつも、この出汁を使ってあら汁を作り、鯛めしと一緒に食卓に並べます。

お味噌を使ってもよし、調味してお澄ましでもよし、です。

デメリット

続いてデメリットです。

手間がかかる

1尾丸々の場合、極端に言うとお米研いで調味料入れて鯛入れて炊いたら完成です。超簡単。

一方、今回の作り方は下処理がいろいろとありますので、手間も時間もかかります。

ただその分骨が入らなかったり、出汁を他の料理に使えたりと、メリットもあるので、個人的にはそこまでのデメリットとは思いません。

鯛のみをたっぷりは味わえない

1尾丸々と比べると身の量は必然的に劣ります。

「鯛めしの楽しみはほくほくの身だ!」という方には、この作り方はオススメできません。

適度に入っていればいい、という方向けの作り方になります。

見た目が映えない

1尾丸々の鯛を使った時の、炊飯器や土鍋の蓋を開ける瞬間、ワクワクしますよね。。

一方、この作り方は1尾丸々と比べると、どうにも見た目に勝ち目はないと思います。

お祝いで作る時屋、その時の食卓を写真に収めたいときは丸々一尾で作ることをオススメします。

まとめ

ここまでそもそもあらで鯛めしを作れるのか?という率直な疑問から、材料、作り方、あらを使った今回の作り方のメリット・デメリットなどをお伝えしてきました。

鯛めしが大好きで日常的に食べたい!という方にはぜひとも一度試してほしいと思います。

作ってみたらきっとこう思うはずです。

「もうあらでいいじゃん!!」と。

それではっ

コメント